近江二郎一座は昭和15年3月、敷島座に来演します。これが近江にとって久しぶりの横浜興行だったと新聞にはあります。

その直前、昭和15年の初春興行は(昭和14年)12月31日初日で、2月28日まで続きます。小屋は名古屋の宝生座です。

横浜敷島座では大高よし男が前名の高杉彌太郎名義で舞台に立っていたわけですから、直前の名古屋宝生座にも大高がいたと考えるのが妥当です。

近江二郎一座は昭和6年7月にアメリカ巡業から帰国しますが、その翌年、昭和7年の夏頃から「グロテスク劇」の看板を掲げた公演を始めたようです。近江一座といえば「グロ」という時期がしばらく続きます。

余談ですが、この頃日活に所属していた伴淳三郎は、日活をやめて近江二郎一座に入っています。争議があったのを嫌ったようですが、いまの感覚でいうと近江二郎と伴淳三郎が繋がっているというのはちょっと不思議な気もします。

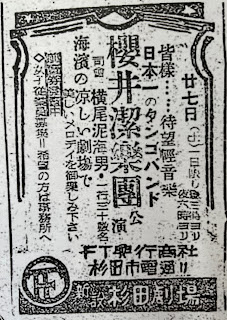

|

| 1932(昭和7)年8月30日付読売新聞より |

閑話休題。

その後、グロテスク劇の名前は昭和9年の夏前あたりで見られなくなるので、「グロの近江」というのは2年くらいで取りやめになったのでしょうか。

以前にも引用したことがありますが、名古屋大須の劇場街についての聞き書き『大須物語』(大野一英著/中日新聞本社刊, 1979)によれば

"宝生座といえば近江二郎もよく来ました。ちょっとニヒルないい男(中略)演し物は特異というか『グロの弥之助』など。一流の台本は使えなかったにせよ、この一座独自の台本を誰かに書いてもらっておるらしく、小味のあるものをやりましたね。だが、次第に不振となり(中略)やがて閉座。『四谷怪談』だけは大入りだったのを覚えています"(P.369)

だそうです。「グロ」時代の近江一座の話だろうと思います。

名古屋と近江二郎の関係ははっきりわからないところですが、まずは関西と東京の間の大きな興行地が名古屋と横浜だったのを前提として、昭和19年の秋口まで毎年のように近江一座の名古屋興行が行われていることから、近江にとっては京浜地区と並んで名古屋が重要な拠点だったことは間違いなさそうです。

さて、その名古屋。

横浜に来演する直前の興行は、市川右之助一座に近江二郎一座が特別出演している形です。

|

| 『近代歌舞伎年表 名古屋篇 第17巻』より |

この市川右之助という人、『近代歌舞伎年表』などにたびたび名前の出る人ですが、実際にどういう人なのか、よくわからないというのが本当のところです。

二代目市川右團次の子で二代目市川右之助を襲名した人とされている一方、別の説ではこの右之助とはまったく関係がないという話もあります。もう少し詰めて調べてみないとわかりません。

早大演劇博物館の企画展『寄らば斬るぞ! 新国劇と剣劇の世界』のX(旧Twitter)には、この市川右之助の写真が掲載されていますが、つぶやきの文面に「これが二代目市川右之助であるならば」という留保がされていることから、専門家にも詳細はわからないのでしょうか。

なお写真の中ののれんには「宝生座」の文字も見えるので、もしかしたら近江二郎一座と合同公演を打った時期の姿なのかもしれません。

実はこの「市川右之助」こそが大高よし男なのではないかと推測していた時期がありました。というのも、市川右之助の評判に大高の評価に近いものがあるからです。

"市川右之助の颯爽たる股旅もの!"(『近代歌舞伎年表 京都篇 別巻』P.12)"高杉は男前も佳し。さつぴり(ママ)とした藝風で、斯うした渡世人の役は楽々として愉しめた"(昭和16年1月16日付神奈川県新聞より)

また、前述の通り、横浜に来る近江一座と直前まで合同公演をやっていたのですから、右之助が近江と一緒に東上して敷島座の舞台に立ったというのはあり得ない話ではないと思ったわけです。

この推論はかなり確度が高いと思っていたのですが、残念ながら(?)昭和16年1月に市川右之助は名古屋の舞台に立っていることが判明したため、同一人物説は消滅したのです。同時期に大高よし男は横浜敷島座で近江二郎一座に参加しているからです。

まぁ、よくよく考えてみれば、右之助が本当に市川右團次の実子であれば、さすがに「市川」の名を捨てて「高杉」や「大高」に改名するのもおかしな話ですから、そもそもからして可能性は低いわけです。

とはいえ、調査もそろそろ手詰まりですから、数多の仮説を立てて、ひとつひとつ地道に検証することが大高の正体に近づく道だと信じるしかありません。

「市川右之助=大高よし男」の仮説ももう少し慎重に調べてみたいと思います。

ところで、先日、大高よし男が近江二郎一座のメンバーとして舞台に立った横浜敷島座。その古い絵葉書を入手しました(赤丸で囲った建物が敷島座)。

|

| 敷島座の写った絵葉書 |

敷島座は古い住所で「賑町2-6」、現在の番地では「伊勢佐木町4-112」にあった小屋で、明治41年「Mパテー電気館」の名称で開場した映画館が母体です。その後「敷島館」と改称しますが、関東大震災で倒壊。大正13年に「敷島座」と名称を変え再建されます。昭和6年に演芸場となり、翌7年には劇場となります。大高たちが舞台に立ったのは劇場になってから8年後というわけです。

この絵葉書はキャプションに「(復興ノ横濱)」とあるように関東大震災後から復興した伊勢佐木町を写したものです。建物の前の幟に「敷島座主」の文字が見えることから、震災後に再建されたものだということがわかります。また「帝国キネマ」の幟もあることから、演芸場になる前、大正末期から昭和初期の様子だということもわかるわけです。

こちらの方が画像がより鮮明で、幟の文字もはっきりと読めます。

「敷島座主」「帝国キネマ演藝株(式会社)」のほかに、『肉弾』『時勢は遷る』の映画タイトルがわかりますが、調べてみると『肉弾』は1924年4月公開、『時勢は遷る(移る)』の方も1924年2月公開なので、これが大正末年の写真だということがわかります。

これらの写真の時期から15年後に大高がこの劇場にやってくるわけです。それまでの間に建物が改装されたのかどうか、はっきりとはわかりませんが、横浜大空襲の前まで同じ地に「敷島座」があったことは間違いないので、大高よし男が出ていた頃の敷島座も大きな違いはなかったと思われます。

彼がこんな風景を見ていたのかと思うとしみじみ感慨深いものがあります。

そんなこんなで、今回は大高と同一人物だと思っていた市川右之助のことと、敷島座についての報告でした。右之助一座との合同公演について、新聞などに詳報があれば大高の名前が見つかるかもしれません。名古屋の新聞を調べる必要がありそうです。

→つづく

〔お願い〕大高よし男や近江二郎など、旧杉田劇場で活動していた人々についてご存知のことがありましたら、問合わせフォームからぜひお知らせください。特に大高よし男の写真がさらに見つかると嬉しいです。

.JPG)

.JPG)

.JPG)

JPG.JPG)

.JPG)

.JPG)